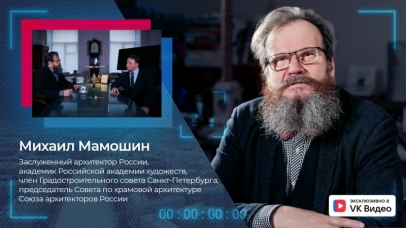

Михаил Мамошин: абстрактное и фигуративное в петербургской архитектуре

Май 29, 2023 г.Генеральный директор ООО “Архитектурная мастерская Мамошина” Михаил Мамошин — в колонке для “Архитектурного рейтинга “ДП” — 2023″.

Памяти доктора архитектуры, профессора Ю.И.Курбатова

Полагаю, что разделение архитектуры на традиционную и модернистскую после Первой мировой войны — это завершающий этап глобального разделения внутри культуры на фигуративное и абстрактное искусство. Модернистская архитектура — это архитектура, которая отказалась от тысячелетнего языка архитектуры и двинулась к поискам ассоциативно-абстрактного — чувственного — языка.

Социально-политические потрясения в России стали катализатором появления советского авангардного искусства. Эпоха 1920-30-х гг. явила широкую палитру модернистской архитектуры. Сегодня ее можно разделить на два основных направления: функциональное — конструктивизм — и формалистическое — рационализм и супрематизм.

Петроград и ранний Ленинград отмечены возникновением беспрецедентных примеров художественного абстракционизма. Импульс, порожденный К.Малевичем, впоследствии привел к появлению всемирно известной школы ленинградского супрематизма.

Что касается её архитектурной ветви, то необходимо упомянуть Л. Хидекеля, ставшего первым архитектором-супрематистом, лидером архитектурного сообщества, включавшего Н.Суетина, И.Чашника и др. Супрематическая архитектурная школа была озабочена, прежде всего, чувственной выразительностью абстрактной формы.

Если вспомнить еще А. Никольского и круг его учеников с их удивительными пограничными с супрематизмом работами 1920-1930-х гг., которым пока нет названия, то мы увидим в ленинградском супрематизме широкую палитру поисков. В Ленинграде были также архитекторы, которые работали в рамках конструктивизма — это А.Барутчев, И.Гильтер, А.Меерсон, Я.Рубанчик, П.Абросимов, Г.Симонов и другие, впоследствии обратившиеся к освоению традиций.

Был еще так называемый настоящий ленинградский конструктивизм. Если взглянуть на творчество Е.Левинсона и И.Фомина, их вполне модернистские работы в то же время несли в себе петербургскую энергетику — это и симметрия, и диагональная ось на перекресток, и трехчастность построения фасада.

Сегодня мы располагаем колоссальным ресурсом региональной архитектуры, которая детерминирована супрематизмом и “опетербурженным”, адаптированным у нас конструктивизмом, отличающимся от московского и европейского авангарда той поры. Переход к работам в традиции в 1930-е гг. был волевым, тогда как в 1990-е гг. это была эволюционная смена парадигмы, а не революция, пусть даже тихая. Сегодня модернизм уже превращается в обычный старый добрый стиль.

Культура продолжает развиваться по синусоиде или эволюционной спирали смены парадигм. Результатом этой смены является чередование периодов обращения к классике и поиска альтернативного пути. Такими альтернативами в разное время были периоды византийский и романский, готика, отчасти иррационалистическое барокко, историзм, ар-нуво, модернизм. Классицистическая же последовательность представлена эпохами Возрождения, рационалистического барокко, классики, классицистического историзма, неоклассики, обращением к классике в ХХ веке — это архитектура Италии и Германии, наша сталинская архитектура и т.д.

Довоенный и послевоенный периоды освоения традиций, — один из самых ярких периодов отечественной архитектуры — и не только советской. Причём в Ленинграде и в Москве эти процессы протекали по-разному. Нашему городу с момента его зарождения свойственна парадигма обращения к традициям. Несмотря на то, что москвичи все время апеллировали к Возрождению, у них было много римских аллюзий. В Петербурге же тема Возрождения имела продолжение, причем в весьма своеобычной форме — смешения, с одной стороны, классицистического ар-нуво, детерминированного неоренессансом, а с другой — длящейся традиции петербургской классики и неоклассики, классицистического историзма (именно историзма, а не эклектики — этот термин неудачно придуман в советское время).

Необходимо также отметить градостроительный аспект — обращения к традициям в исторических центрах Ленинграда и Москвы. В Петербурге операциональной единицей являлся периметр, в отличие от московской практики, где плотность обусловливала уход в римский формат. Постройки этого времени у нас были настолько органично интегрированы в исторический контекст центра города, что порой были более удачными, чем работы дореволюционных предшественников.

Н.Баранов, И.Каменский и другие архитекторы той поры для нас авторитеты уже априори.

Мне интересно творчество таких замечательных мастеров, как О. Гурьев и М. Климентов. Если творчество О. Гурьева связано с последовательным изучением европейских образцов периода Возрождения, классики и неоклассики, которые были блестяще интегрированы им в структуру города, то М. Климентов обращался к образцам утонченного петербургского ампира. Он не боялся красить фасады домов в два цвета. Его замечательный ансамбль на Сенной площади, занимающий северную сторону, противоположную храму во имя Успения Пресвятой Богородицы, является вещью, блестяще нарисованной рукой одного мастера. А какие замечательные у него школы!

Третье направление — симбиоз традиции и текущего момента. Опять же вспомним работы Е.Левинсона и И.Фомина. Этот удивительный творческий дуэт прошел несколько изломов —– переходов от традиции к модернизму и обратно. В результате этой эволюции они все же оставались мастерами цельными и узнаваемыми, последовательно удерживая баланс между новацией и традицией. Причем самые яркие их работы были сделаны именно в периоды перемен.

В конце 1970-х-начале 1980-х гг. нас учили, что модернизм — это архитектура, свободная от лжи. Но именно наше поколение было первым, кто стал в оппозицию к одному из не самых знаменитых ответвлений модернизма — советскому функционально-технологическому примитивизму, восходящему к 1960-м гг. Мы пытались вернуть архитектуру в лоно художественной культуры именно через обращение к традиции.

Нельзя также недооценивать тот факт, что аскеза модернизма была вызвана дефицитом материальных ресурсов. Результатом Первой мировой войны явилась экономическая катастрофа — стоимость строительства по сравнению с эпохой ар-нуво обвалилась. Опять же — по мере роста благосостояния в Европе появляется ар-деко. И вновь — после Второй мировой войны накатывает волна модернизма — еще более агрессивная. Об экономико-материалистическом аспекте появления модернизма в архитектуре иногда стыдливо умалчивается — в отличие, к примеру, от идеологического, связанного с декретированным построением общества социального равенства.

Моими учителями были Г. Алексеев и А. Кубасов. Первый был учеником А. Оля, который, в свою очередь, учился у В. Косякова и А. фон Гогена и проходил стажировку у Э. Сааринена и А. Линдгрена. Второй мой учитель был учеником Н. Троцкого, который, в свою очередь, учился у И. Фомина и Л. Бенуа. За каждым из петербургских архитекторов стоит подобное творческое генеалогическое древо. Таким образом, преемственность в Петербурге никогда не нарушалась.

Сегодня налицо новый глобальный водораздел, связанный с противостоянием дигитального, производного от новых технологий, и традиционного — Евклидова — пространства. Кстати, традиционализм и модернизм пребывают в этой — “устаревшей” — рамке.

Полагаю, что энергия в архитектуре возникает от соединения традиций и новаций. В каждой части города имеется свой сюжет, свой подтекст. Здание должно иметь собственную легенду, оно должно быть срежиссировано. Поиск новации в традиции можно проиллюстрировать на примере моих объектов. Неоклассика в застройке Пешеходной улицы — дублера Невского проспекта, в 130-м квартале (в том числе гостиница “Новотель”). Импульс исходил от бывших Итальянских садов — так появилась тема Рима. Петербург был извечно детерминирован либо Грецией, либо Возрождением, т.е. он был доримский и послеримский. Рима практически не было, так что в данном случае можно говорить о премьерности. Там также много ранее не использовавшихся римских тем: Колизей, арка Константина, библиотека Цейса. Появились и возрожденческие сюжеты: урбинские ведуты Пьетро де ла Франческо, Пизанская башня и т.д.

Неожиданно для себя я оказался основоположником развития северного модерна в Петербурге на нынешнем этапе. Примером может служить гараж в Волынском переулке, о котором я уже писал в предыдущей статье. Что касается раннеленинградского супрематизма, то мне удалось реализовать Чайковского, 44. Она представляет собой экспериментальный симбиоз раннеленинградской архитектуры, эстетики петербургского двора и современности. Получилась метафора супрематически- ар-декошного буфета. Очень хочется продолжить эту линию. На сегодня согласован проект отеля в Пулково, выполненный через обращение к супрематическим традициям. Пример “петербургской школы русского стиля” через обращение к творчеству уже упомянутого В.А. Косякова, мною спроектирован храм на Крестовском острове и центр сказок “Лукоморье” в Пушкине.

Источник: Деловой Петербург, 29.05.2023

https://www.dp.ru/a/2023/05/29/mihail-mamoshin-abstraktn